江苏国控电力设备有限公司

Jiangsu guo kong power equipment Co., Ltd.

在医学不断进步的今天,肺癌的治疗方法日益多样,基因检测也成为了肺癌治疗过程中的热门话题。当肺癌治疗进展后,是否需要重新穿刺做基因检测,成为了许多患者和家属纠结的问题。这究竟是必要的精准治疗手段,还是过度医疗呢?下面我们就来一探究竟。

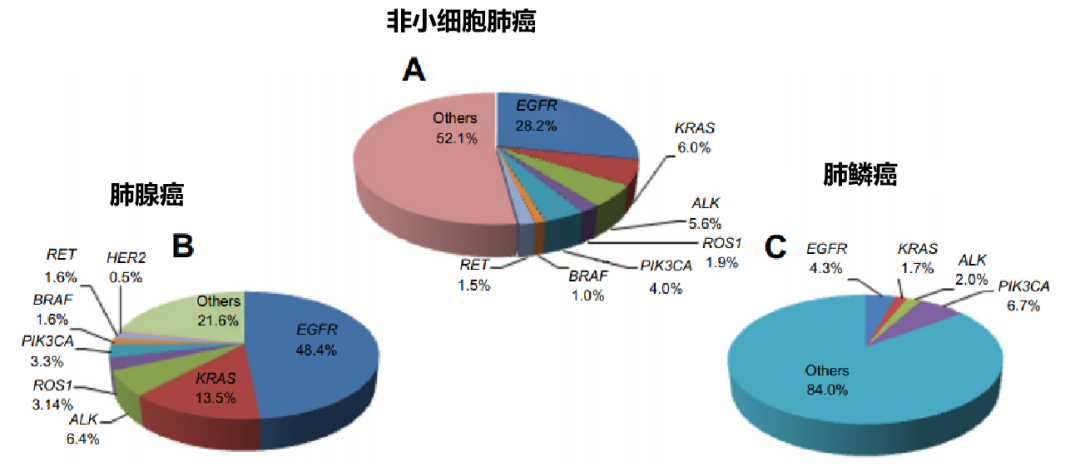

01 肺癌——隐藏的变色龙 肺癌是目前全球癌症死亡率最高的疾病之一,具有较高的发病率和死亡率,且早期症状往往不典型,容易被忽视,许多患者确诊时已处于中晚期。肺癌主要分为非小细胞肺癌(NSCLC)和小细胞肺癌(SCLC),其中非小细胞肺癌约占肺癌的 85%,包括鳞状细胞癌、腺癌和大细胞癌等多种亚型。约60%的肺腺癌患者携带驱动癌基因,包括EGFR、ALK、KRAS等,而这些患者通常能够从靶向治疗中受益。大家对肿瘤初治阶段的基因检测的必要性已经有了共同的认知。 但在肿瘤患者在病情进展后,医生通常会建议患者重新做基因检测。 “当初确诊时,已经花了几千块钱进行基因检测,为什么现在又要做一次?” 其实这与肺癌的“变色龙”属性密切相关。 异质性:同一患者体内,不同部位的癌细胞可能携带不同基因突变,就像一棵树上结出不同口味的果子。 同时肿瘤内的基因组会随着时间和治疗的进展而发生变化。这意味着初诊时肿瘤细胞被检测到某些特定的基因变异,但随着疾病的发展,可能会出现新的基因变异。这又像同一颗果子在不同时期会有不同的风味一样。 进化性:治疗压力下,癌细胞会“进修升级”,产生耐药突变,甚至伪装成其他类型的癌症(如腺癌转小细胞癌)。也有研究显示,放疗或化疗会显著加速基因变异的发生频率。 02 基因检测:肺癌治疗的“GPS导航仪” 没有基因检测的肺癌治疗,就像在蒙眼开车! 当疾病进展后重新做检测主要有以下三个原因: 治疗策略的调整:随着疾病进展和基因变异的演变,治疗策略可能需要调整。重新进行基因检测可以提供最新的肿瘤分子特征信息,帮助医生确定更有效的治疗方案,例如选择新的靶向药物、细胞治疗或免疫治疗。 药物耐药性的评估:有些癌症治疗药物可能会导致药物耐药性的发展。疾病进展后,重新取样并检测分子类型可以评估肿瘤对之前治疗方案的反应情况,判断是否出现了耐药性,明确耐药机制,从而指导下一步的用药策略。 临床试验的资格评估:对于肿瘤患者来说,参加新药临床试验,是有很大概率获得临床获益和减轻经济负担的选择。如果患者通过参与临床试验以获得新的治疗方案,通常需要重新进行基因检测,以确定患者是否符合特定临床试验的入选资格要求。 03 是“必须治疗”还是“过度治疗”?关键看这几点! 虽然重新穿刺做基因检测在肺癌治疗中具有重要意义,但也并非所有患者都必须进行。医生会根据患者的具体情况,如病情进展程度、治疗反应、基因突变类型、身体状况等,综合评估是否需要重新穿刺。患者和家属应与医生充分沟通,了解重新穿刺的目的、必要性、风险和预期收益,共同做出决策。同时,医疗行业也应加强对基因检测和穿刺活检的规范化管理,制定合理的检测流程和标准,避免不必要的重复检查和过度医疗行为。 过度医疗的质疑背后,需理性评估: 患者状态:身体能否耐受穿刺?病灶是否可及? 检测技术:是否用高灵敏度NGS?能否覆盖耐药突变? 临床价值:结果是否会改变治疗方案? 总之,肺癌治疗进展后,重新穿刺做基因检测在许多情况下是实现精准治疗的关键步骤。然而,是否需要进行重新穿刺应根据个体情况而定,患者和家属应与医生密切合作,权衡利弊,做出最适合患者的决策,以提高治疗效果和生活质量。 *声明:本文旨在科普肿瘤医学和新药进展,任何重大医疗决策请前往正规医疗机构就诊。 *版权申明:如需转载请联系小编

地址:上海市浦东新区康安路388弄1号T1栋

爱渡订阅号

爱渡服务号

邮箱:zixun@aibbang.com

爱渡小程序